「鉄道の旅人」さんのブログ一覧

-

公開中

2021年03月16日 23:09 コメント 2 件 三河線、山線の廃線区間を散策④

2021年03月16日 23:09 コメント 2 件 三河線、山線の廃線区間を散策④前回の枝下駅から更に奥へと進み、三河広瀬駅という所にやってきました(=゚ω゚)ノ 三河広瀬駅は1927(昭和2)年9月17日に枝下から延伸されて開業した駅です。 この駅も枝下駅と同様、珪砂や木節粘土を輸送する貨物駅として主に利用されていたようです。 目の前には矢作川が広がり、駅から横にある橋を渡って5分程度のところに広瀬やなという簗場があり、やなが解禁される時期には多くの観光客で賑わうところです。 1984(昭和59)年1月に無人化・貨物営業廃止となり、翌1985(昭和60)年3月からは電車運転からレールバス運転に変更されます。 そして2004(平成16)年に廃止となったわけですね… 廃止となった猿投ー西中金間の4つの駅のうち、この三河広瀬駅と次の終点の西中金駅は開業当初の駅舎がほぼそのまま残っておりまして、西中金駅と共に三河広瀬駅舎とホームが2007(平成19)年に国の登録有形文化財に指定されています。 駅舎は週末土日の9:30~12:00の間、地元の方が喫茶店を開いていてコーヒー、お団子、五平餅を食べることができます。 訪問した日は土曜日でしたが2/20で緊急事態宣言中だったこともあって営業はしていませんでした。 ホームもほとんどそのまま保存されていて、列車がやってきてもおかしくはない雰囲気をかもしだしています♪ 枝下駅と同様に駅の前後を散策しました(=゚ω゚)ノ 線路はほぼそのままで、所々歩きやすいように砂が敷いてありました。こちらも線路標識等まで残っております。 西中金方面の線路の入口にマムシに注意するようにという看板があったのが気にかかりましたが、ヘビとは遭遇しませんでした。 三河広瀬駅も桜の木や、あとネットで検索すると紅葉が素敵な写真を見つけているので、これからの時期や秋の紅葉シーズンに訪れてみるのも良いかもしれません(^^♪ 週末の喫茶店が営業している時間を狙って行くのがベストですよね~♪ では次は終点の西中金駅の話になりますが、その話は日を改めます(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月12日 20:25 コメント 3 件 三河線、山線の廃線区間を散策③

2021年03月12日 20:25 コメント 3 件 三河線、山線の廃線区間を散策③では次の駅は枝下駅です、「しだれ」と読みます。 この駅は1927(昭和2)年8月26日に開業しました(=゚ω゚)ノ 枝下駅は陶磁器の原料として使われる木節粘土や、ガラスの原料として使われる珪砂の採掘する山のふもとに作られて、それらを積み出しする駅として栄えたのだそうです。 昔は駅舎もあって、木節粘土の積み出しに使われた引込線もあったとのこと。 廃線後は2007(平成19)年に豊田市のわくわく事業によって枝下町自治区が整備を開始してわくわく広場となっております。 周辺には桜の木が植えられてオリマス、この駅も桜の季節になると見応えのある風景となることでしょう。 近くを走る猿投グリーンロードという有料道路の枝下IC近くには枝垂れ桜もあるのだそうです。 この日は花が咲いていた木がありましたが、これは梅なのでしょうか? 線路にトロッコが置いてありました。これは枝下町自治区の方が用意したものの様で、これに乗って自由に遊ぶことができます。家族連れで子供と遊んだり、グループで遊ぶと面白そうです♪ 駅から線路を歩いてみました(=゚ω゚)ノ 途中までですが、真ん中に砂が敷いてあって歩きやすくなっていました。途中からは敷かれた砂も無くなり、廃線時のままの線路を歩いて行きました。線路や線路標識がそのまま残っており、列車が走ってきそうな雰囲気ですよね(●´ω`●) 三河御船駅に比べると、整備状況はとてもいい感じです♪ では、次の駅の話は日を改めてです(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月12日 20:24 コメント 0 件 三河線、山線の廃線区間を散策②

2021年03月12日 20:24 コメント 0 件 三河線、山線の廃線区間を散策②では、猿投から先に進んでいきます(=゚ω゚)ノ 今回は2本立てにして、2つの駅跡を紹介していきます。1枚目にGooglemapで猿投から2つの駅跡の位置関係を示してみました。 次の駅は三河御船と言います。 三河御船は1927(昭和2)年8月26日、猿投から枝下(しだれ)間が開通した際に開業した駅です。 この駅は豊田市運動公園陸上競技場が隣接していて、ここでイベントが開催される時は通常のレールバス1両では対応できなかったために臨時列車を走らせたり、レールバスを3両運転にして対応していたのだそうです。 2枚目と3枚目に現在の三河御船駅の様子の写真をコラージュにしてみました。そして3枚目には現役の頃の三河御船駅の写真をネットで検索して入れてオリマス(=゚ω゚)ノ 憩いの広場となっており、線路もホームもほとんどそのまま残っています。 ネットで写真を検索していると線路が草に覆われた写真があったので、これを見ていると草刈りもして手入れがされているように思います。 周辺には桜の木がたくさんありましたので、3月下旬ぐらいになると桜の花が咲き誇って花見を楽しむことができそうですね(●´ω`●) では次の駅に進んでいきますので、引き続きお付き合いくださいな(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

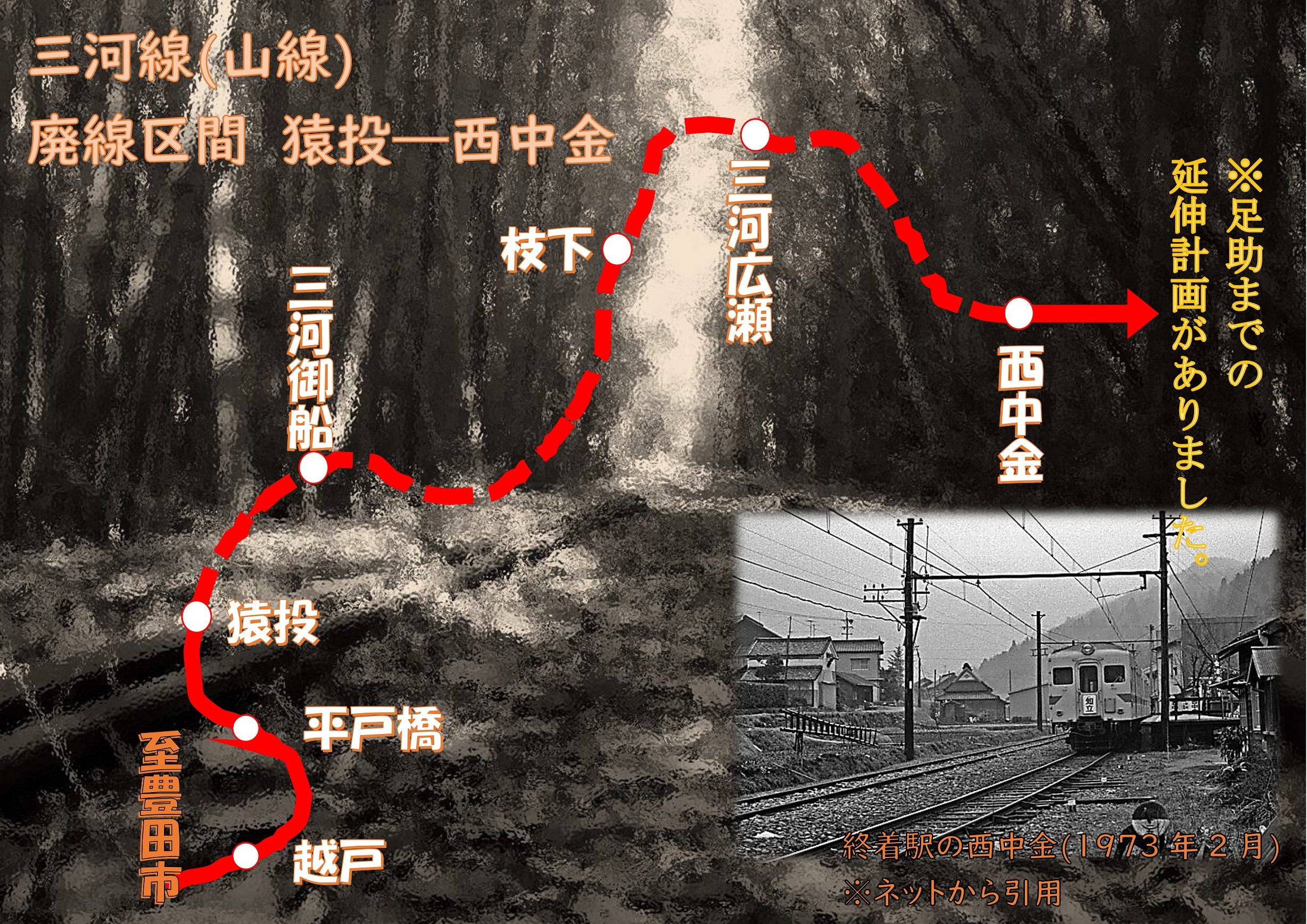

2021年03月09日 23:44 コメント 4 件 三河線、山線の廃線区間を散策➀

2021年03月09日 23:44 コメント 4 件 三河線、山線の廃線区間を散策➀ではでは、今回から数回にわたって名鉄三河線の山線の廃線を散策した話をしていきましょう. 改めて1枚目に名鉄三河線の山線廃線区間の路線図を添付してみました(=゚ω゚)ノ 1920(大正9)年11月に知立から挙母(現在の豊田市)まで開業後は1922(大正11)年1月には越戸まで延ばし、1924(大正13)年には猿投まで開業しました。 その後1928(昭和3)年1月に西中金まで開業しました。 ですが猿投ー西中金間は乗客減少のため1985(昭和60)年3月から電車からレールバスに変更して合理化をするも、2004(平成19)年3月でこの区間は廃止となってしまいました(´;ω;`) 実はこの三河線山線は名鉄三河線の前身である三河鉄道の時代から開業した西中金から、この先の足助まで7.4㎞までの延伸計画がありました。 途中まで用地買収も進み路盤工事も完成していたのですが、残りの用地買収が難航した上に昭和の世界恐慌の影響で工事は進まず1941(昭和16)年に名古屋鉄道に合併後も諦めなかったのですが、ついに1958(昭和33)年に諸事情により断念してしまいました( ;∀;) 現在でも足助町香嵐渓付近は秋の紅葉時期になると相当ひどい渋滞が起きていると聞いているので、もしこの名鉄三河線が足助まで開業していれば名古屋から直通特急を走らせる等してドル箱の観光路線となって道路渋滞も解消されていたかもしれないですね(._.) 2枚目と3枚目のコラージュ写真は現在の終着駅である猿投駅の様子です。猿投駅は1924(大正13)年の開業当初は客車の廃車体を使ったものでしたが、周辺の土地を開墾した井上徳三郎なる人物が土地を提供して2代目の駅を改築したそうです。 猿投駅ホーム横には検車区があって、その検車区に侵入するたに猿投駅先の線路が数百メートル利用されている状態です。 猿投から先の廃止代替バスは豊田市のコミュニティバス「とよたおいでんバス」というのが足助まであり、そのバスに乗ってこの先を行きます。 では、次回のブログで廃線区間の駅へ更に入って行きましょ~(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月05日 20:53 コメント 18 件 令和3年3月3日記念(=゚ω゚)ノ

2021年03月05日 20:53 コメント 18 件 令和3年3月3日記念(=゚ω゚)ノ本日のブログから三河線山線の廃線区間を散策した話をする予定でしたが、次回のブログからにさせていただきます。 イトーヨーカドー明石教室のmasakisiさんのブログで、今年は令和3年3月3日と並びになるので記念きっぷが販売されるという話に触発されて名鉄が発売した令和3年3月3日記念乗車券を我が町を通る名鉄瀬戸線の始発駅である栄町駅まで行って手に入れてきました(=゚ω゚)ノ 値段は3枚組で1,000円、名鉄で「三」が付く駅名である「三柿野」「三郷」「三好ヶ丘」発の乗車券となっております。 台紙が付いていて、裏は「3」の形式が付く車両の写真が付いております(1枚目のコラージュ写真) 2枚目のコラージュ写真は台紙に切符を入れた状態です。それぞれの切符の裏側に「三」の文字の一部が書いてあって、切符を裏側にして入れると「令和三年三月三日記念乗車券」という文字が出来上がるというワケです(^ω^) 他の鉄道会社も発売していて、僕が一番印象に残ったのがJR九州発売した「令和三年三月三日 三が重なる町の駅 三重町駅記念きっぷ」というものです。 これは大分駅から豊肥本線の普通列車で50分程行った所に三重町(みえまち)という駅があってそれに引っかけたものです。 台紙は豊後大野市三重町内山のミツマタを原料にした和紙を使用し表紙の文字や切符の横にある神楽の絵は市内在住の書家と画家が手がけたものだそうです。 こちらの価格は3,330円で発売数が333セットとまさに「3」にこだわったものとなっております(^^♪ こちらの切符はインターネットからの受付のみで先月17日に締め切られていました。申し込みが多数だった場合は抽選となるわけですが、これを手にした人はホント良い記念になりますね(^ω^) さて今度日付の数字が並ぶのは令和4年4月4日でしょうか… でも、切符の日付表示が数年前から和暦から西暦表示となっています。 下二けたを表示しているので、令和4年2月2日と2月22日も並びますね。 何故なら西暦にすると2022/2/2と2022/2/22となって2が並びます、猫好きの方は良い記念になる気がしますね( ̄▽ ̄) あとは日付の数字が連続する時もこういう記念きっぷが発売されることもあるものです(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月02日 21:18 コメント 6 件 開業100年 三河線挙母駅

2021年03月02日 21:18 コメント 6 件 開業100年 三河線挙母駅愛知県に豊田市という町があります、自動車産業で全国的に有名ですね。 その豊田のまちの中心を名鉄三河線、豊田線、そして愛知環状鉄道という鉄道路線が通っています。 その中の名鉄三河線が知立から豊田まで開業したのが1920(大正9)年11月1日のことで、昨年の2020年で開業100周年となります。 それを記念して、豊田市駅近くの豊田市近代の産業とくらし発見館という博物館にて「開業100年 三河線挙母駅」という企画展が2020(令和2)年10月23日から2021(令和3)3月7日まで開催しています。 足助でお雛さまを鑑賞した後に立ち寄ってみました(=゚ω゚)ノ 館内には三河線の紹介や歴史、貴重な資料、紹介のビデオ等色々と展示があり、三河線を走る電車のペーパークラフトを一枚もらうことが出来たりして楽しむことができました♪ 名鉄三河線は豊田市の猿投から南下して名古屋本線の知立を通り、海の近い碧南市の碧南までを結ぶ営業距離39.8kmの路線であります。 2004(平成16)年までは猿投から西中金までと、碧南から吉良吉田まで路線が延びていました。 猿投ー碧南間を直通する電車は無く、知立で分断されています。そして知立から猿投の方の路線を「山線」、碧南の方の路線を「海線」と通称で呼んでいます。 3枚目の写真に名鉄三河線の路線図を添付しました。この路線図ですが、三河線の「海線」の駅は省略させていただきました。 ブログタイトルにもある三河線挙母駅というのは現在の豊田市駅の事で、以前の市名は「挙母(ころも)市」でした。 挙母市から豊田市に市名変更したのは1959(昭和34)年1月のことです、これは自動車産業が本格化したことによるものとのこと。 自動車産業が盛んになる前は養蚕・製糸業が盛んな町でした。この近代の産業とくらし発見館はもともと蚕の病気予防や品種改良に関する研究等をする建物でした。 挙母駅が開業した当時は駅の周辺に蚕を飼育する桑畑が広がっていたらしいです、現在の豊田市駅周辺からはとても想像が出来ませんね(@_@) 三河線の通称「山線」の廃線区間である猿投ー西中金間の周辺も散策をしてみました。 次回からはその話をさせていただきます(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年02月26日 21:25 コメント 9 件 中馬のお雛ギャラリー②

2021年02月26日 21:25 コメント 9 件 中馬のお雛ギャラリー②本日の2本目です、引き続き足助の町並みにあるお店で見かけたお雛さまを撮影したものをコラージュ写真にしました。 近頃、撮影した写真を使わないのがもったいなくなって2本立てにしてたくさんの写真を見てもらうというパターンをわたくしはプレミアブログで多用している今日この頃でゴザイマス( *´艸`) よく見かけるお雛さま、昔の貴重なお雛さまと色々とあって見ているだけでも楽しくなりますね♪ 2枚目のコラージュ写真の左2枚は山城屋という旅館の玄関にあったものですが、なんだかとても印象的です。 3枚目のコラージュ写真の右2枚は雑貨屋さんで撮影した御殿びなですが、お店の方は御殿も組み立てる必要があるので出すのが大変とおっしゃっていました。 そう言えば、ひな祭りで御殿びなの展示を見かけはしますが収納する時は分解するんですよね、確かに大変です(;^ω^) 足助の町並みに展示したお雛さまを一つ一つ見ていくと1日かかりそうなくらいたくさんのお雛さまが展示されていました。 3/14(土)まで足助の町並みと香嵐渓付近の商店等で見ることができます、近ければ何度も足を運んでみたい魅力的な「中馬のおひなさまin足助」でゴザイマス。 そして足助のひな祭りが終わると、本格的な春到来という感じでしょうか(●^o^●)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年02月26日 21:24 コメント 0 件 中馬のお雛ギャラリー➀

2021年02月26日 21:24 コメント 0 件 中馬のお雛ギャラリー➀ではでは、足助の町並みで見かけたお雛様を撮影したコラージュ写真のお披露目でゴザイマス(=゚ω゚)ノ 1枚目のコラージュ写真は中馬館という資料館にあったひな人形です。1912(大正元)年に稲橋銀行足助支店として建てられ、1982(昭和57)年に閉館となりました。明治から大正にかけての地方銀行の姿をよく残していて、県の文化財指定となっている建物です。ひな人形の他には足助の交通・町並み等の資料が展示されていました。 2枚目のコラージュ写真は本町区民館に展示された「土びな(土人形)」です。昭和20年代まで全国で作られていたものだそうで、ここに並ぶ土びなのほとんどは三河の海岸側にある碧南周辺で作られたものです。 土人形は縁起物、歴史・伝説上の人物等が作られたり、時代の世相を示すものが作られています。三河では村歌舞伎や村芝居が盛んであったためなのか碧南周辺のものは歌舞伎の名場面の人物が多いと言われています。 この土人形を足助では良縁を願って男の子には女の土人形を、女の子には男の土人形を送ったと言われているとのこと(=゚ω゚)ノ 昨年岩村町のひな祭りを見に行った時も土人形も展示されていたのを思い出します、全国的に盛んでその土地ならではの土人形も作られていたようです。 ひな人形とはまた異なった素朴さを感じますね(●´ω`●) 3枚目のコラージュ写真はそれぞれ別のお店に展示されていたものです。左上のものは足助牛乳というお店というを覚えています。 まだコラージュ写真がありますので、本日は2本立てにさせていただきます。 引き続きお付き合いくださいませ(^ω^)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年02月23日 21:18 コメント 4 件 中馬のおひなさん in足助(=゚ω゚)ノ

2021年02月23日 21:18 コメント 4 件 中馬のおひなさん in足助(=゚ω゚)ノ2月も残り一週となりました。 間もなく3月です、僕のブログで瀬戸のお雛めぐりを紹介しましたけど各地のひな祭りの話題も出始めていますね。 今年もコロナ禍で開催中止にしたところや、感染症対策をして開催したところと色々あります。 そんな中、先週の土曜日(2/20)に名鉄三河線山線の廃線跡を訪問しました。近くに足助町があり、足助と言えばこの時期ひな祭りを開催していたので立ち寄ってみることにしました。 足助と言われると香嵐渓を思い出します。 香嵐渓は一番有名なのは紅葉の時期ですが、今年は3月中旬頃にカタクリの花が見頃になるとのこと。 他にもキクザキイチゲ、ニチリンソウといった山野草が咲いているらしいです( ..)φ 足助には古い町並みがありまして、室町時代後期にはその原型が形成され江戸時代初期には宿場町として栄えました。 1775(安永4)年の大火で町並みのほとんどが焼失したのですが、すぐに再建されました。その江戸時代中期に再建された町並みが現在までその面影を伝えているわけです。 この町並みは2011(平成23)年6月に愛知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 そんな町並みで、今年も無事開催している「中馬のおひなさんin足助」です。 足助の古い町並みに並ぶ民家や商家に古くから伝わるおひなさんや土びなを玄関先や店内に華やかに飾り、道行く人々に町並み散策を楽しんで頂こうと始まったイベントで、1999(平成11)年から始まり今年で23回目を迎えました。 「中馬」というのは江戸時代に信州の馬稼ぎ人たちが作った同業者の組合のことで、伊那街道(飯田街道)で物資の運搬に従事した全ての人々の事を指しています。そんな人たちが行き来していたことから伊那街道は別名「中馬街道」とも呼ばれています。 天気の良い土曜日とあって、結構たくさんの観光客が足助の古い町並みを散策していました。 それぞれの店先や建物に入ると、色々なひな人形と巡り合って地元の人たちとの触れ合いをたのしむことができます(^^♪ 中馬のおひなさまをたくさん撮影してきたので、次回のブログでコラージュ写真にして披露させていただきます(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年02月19日 22:01 コメント 13 件 お雛めぐりの時期限定スイーツを食べてみた

2021年02月19日 22:01 コメント 13 件 お雛めぐりの時期限定スイーツを食べてみたこの瀬戸のお雛めぐり時期に商店街等の飲食店では限定メニューを提供しているところが何ヶ所かあります。 限定メニューを提供している全店ではありませんが、お雛ランチ&スイーツを頼むと「お雛はしおき」がプレゼントされるところがあります。 そのうちの6ヶ所でお雛スイーツをいただいてきたので紹介します、なおそのうちの1ヶ所は「古民家カフェ久米邸」でして、既に紹介していますので残る5ヶ所の紹介です(=゚ω゚)ノ 1枚目のコラージュ写真は尾張瀬戸駅前にある「パルティせと」という施設に入っているお店です。 先ずは「喫茶スマイル」の「スマイル雛プレート」なんですが、喫茶スマイルでこれを注文すると「お雛はしおき」がもらえます(プレートの右にあるものです)。 率直に言って、味を期待して注文しない方が良い感じです。 目で見てお雛さまを感じていただくとか、箸置きのおまけと思って注文した方が良いですね(;^ω^) 「G.クレープ」の「おひな巡ってクレープ」はミニサイズでいちごとハート型の抹茶寒天が入っていて小腹が空いた時に食べたくなります、美味しかったです。 2枚目のコラージュ写真の左側はせと末広町商店街にある「なごみ茶屋まるこ」の「おひなSET」ですね、お茶菓子にフルーツと抹茶です。そして最後に日替わりで飲み物が出てきます、この日はゆず茶でした。 右側は瀬戸の特性を活かして新世紀の産業・芸術・文化の発展を図ることを目的として開館した「新世紀工芸館」です。陶芸やガラス工房、展示室や交流棟があり、交流棟にある喫茶スペースでは「雛スイーツせっと」というのがいただけます。お茶菓子は沖縄のお菓子である「ちんすこう」で、瀬戸市で一軒だけ作っている和菓子店があります。 3枚目のコラージュ写真は銀座通り商店街にある「お茶彦」というお店です。瀬戸市で日本茶を販売しているお店で、店内に喫茶スペースがあって抹茶ソフト等のスイーツをいただくことができ、「お雛さまサンデー」というものをとても美味しくいただきました♪ 3月7日(日)まで開催される「陶のまち 瀬戸のお雛めぐり」でございます。ほんの一部ですが数回にわけてブログで紹介させていただきました。 近くの方は籠りっぱなしも良くないので、感染症対策して気分転換に出かけてみるのもよいかもしれません(^ω^)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん