「鉄道の旅人」さんのブログ一覧

-

公開中

2020年06月19日 21:26 コメント 7 件 片上鉄道③…走っていた列車を並べてみた♪

2020年06月19日 21:26 コメント 7 件 片上鉄道③…走っていた列車を並べてみた♪では、片上鉄道で乗ったことのある列車の写真を並べてみました(=゚ω゚)ノ 前回のブログで片上鉄道の駅の写真を並べたのですが、そのなかで吉ヶ原駅構内は現在保存されているのです。 その話も次々回のブログでする予定です。 そこで現在もここにある列車の一部を保存して走らせております(●^o^●) と、いうことで簡単に写真の列車を紹介していきましょう。 1枚目の写真 キハ700…1936年(昭和11)に川崎車輛で製造された国鉄の量産型気動車なんだそうです。(国鉄時代の形式はキハ07) 1967年(昭和42)に国鉄から購入したのだそうです。 この車両は旧吉ヶ原駅構内で保存されていまして、全国で現存が2両となっており大変貴重なものです。 キハ300…1934年(昭和9)に川崎車輛で製造された国鉄のガソリンカーなのだそうです。(国鉄時代の形式はキハ41000形) 1952年(昭和27)に片上鉄道に入線してディーゼルエンジン化等の改造を受けて使用しています。 この車両も旧吉ヶ原駅構内に保存されていまして、動態保存されているものとしては日本最古の気動車らしいです。 2枚目の写真 キハ800…先月末にブログで秋田県の小坂鉄道のことを紹介した時に写真にでていましたが、その小坂鉄道が自社で発注した車両です。1981年(昭和56)と1983年(昭和58)にそれぞれ一両ずつ片上鉄道にやってきて、1991年(平成3)の廃止まで活躍しました。この車両は現在残っていないようです。 3枚目の写真 朝夕だけだったのですが、片上鉄道では客車列車が運転されていました、またこれが良い雰囲気です♪ まだこの頃は「ブルートレイン」と呼ばれたJRの寝台列車がありましたが、この片上鉄道の客車列車が青い色をしていたことから「片鉄のブルートレイン」として人気がありました♪ この客車も旧吉ヶ原駅構内で保存されています。 こういった感じの車両が走っておりました。 ディーゼル機関車で引く客車列車が運転されていたのが素敵でしたね(●´ω`●) ではでは(=゚ω゚)ノ 次回と次々回のブログで廃線跡の話をさせていただきましょう。

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年06月16日 21:03 コメント 9 件 片上鉄道②…全駅の写真を並べてみました♪

2020年06月16日 21:03 コメント 9 件 片上鉄道②…全駅の写真を並べてみました♪片上鉄道には全部で17の駅があり、この時僕は全ての駅に立ち寄って駅舎を撮影していましたので全17駅の写真を並べてみました。 北から順番に番号を振っているので簡単にですが紹介していきます(=゚ω゚)ノ 1枚目の写真…… ①柵原(やなはら) 「やなはら」と読みます。同和鉱業所有の柵原鉱山、柵原鉱業所に隣接しています。 ②吉ヶ原(きちがはら) 終着駅柵原は地形的に狭かったことから、車両留置設備や職員宿泊施設が柵原とこの吉ヶ原にも設置されております。 ③美作飯岡(みまさかゆうか) 「いいおか」ではなく「ゆうか」と読みます。 ④周匝(すさい) 多分この駅名も読める人は少ないのではないでしょうか。現在は赤磐市ですが、合併前の旧吉井町の中心地でした。 ⑤備前福田(びぜんふくだ) ⑥備前塩田(びぜんしおた) 2枚目の写真…… ⑦杖谷(つえたに) 民家の庭先にホームがあるというある意味面白い駅です。 ⑧苦木(にがき) 山の中にある駅ですね、木造駅舎が良い雰囲気です。 ⑨備前矢田(びぜんやた) ⑩河本(こうもと) ⑪天瀬(あませ) ⑫益原(ますはら) 3枚目の写真…… ⑬本和気(ほんわけ) ⑭和気(わけ) JR山陽本線の接続駅です、この写真は山陽本線のホームから撮影しました。乗車券はJRの窓口で購入する形でした。 ⑮中山(なかやま) 絵にかいたような田舎の小さな無人駅ですよね(^ω^) ⑯清水(しみず) こちらも中山駅同様、田舎の小さな無人駅です。 ⑰片上(かたかみ) 片上鉄道の起点駅で、JR赤穂線西片上駅から徒歩5分程の距離です。ここには片上鉄道の事業所をはじめ、運輸区、機関区などの各機関、車両基地や保守設備、保線区といった施設がととのう片上鉄道の中枢となります。 1枚目の写真の柵原ー備前塩田間は三角形の赤い屋根がとてもモダンな感じの駅舎になってますね♪ 2枚目の写真にある杖谷駅は現在、駅だけでなく後ろの民家も無くなってしまって和気・赤磐共同コンポストセンター(廃棄物処理施設)になっているようです。ちょっと残念ですね。 次回のブログは、走っていた列車を取り上げます。 その後に、廃線跡のこともブログで取り上げるつもりでいますのでお楽しみに~(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年06月12日 21:20 コメント 7 件 片上鉄道①…鉱石輸送がメインの鉄道

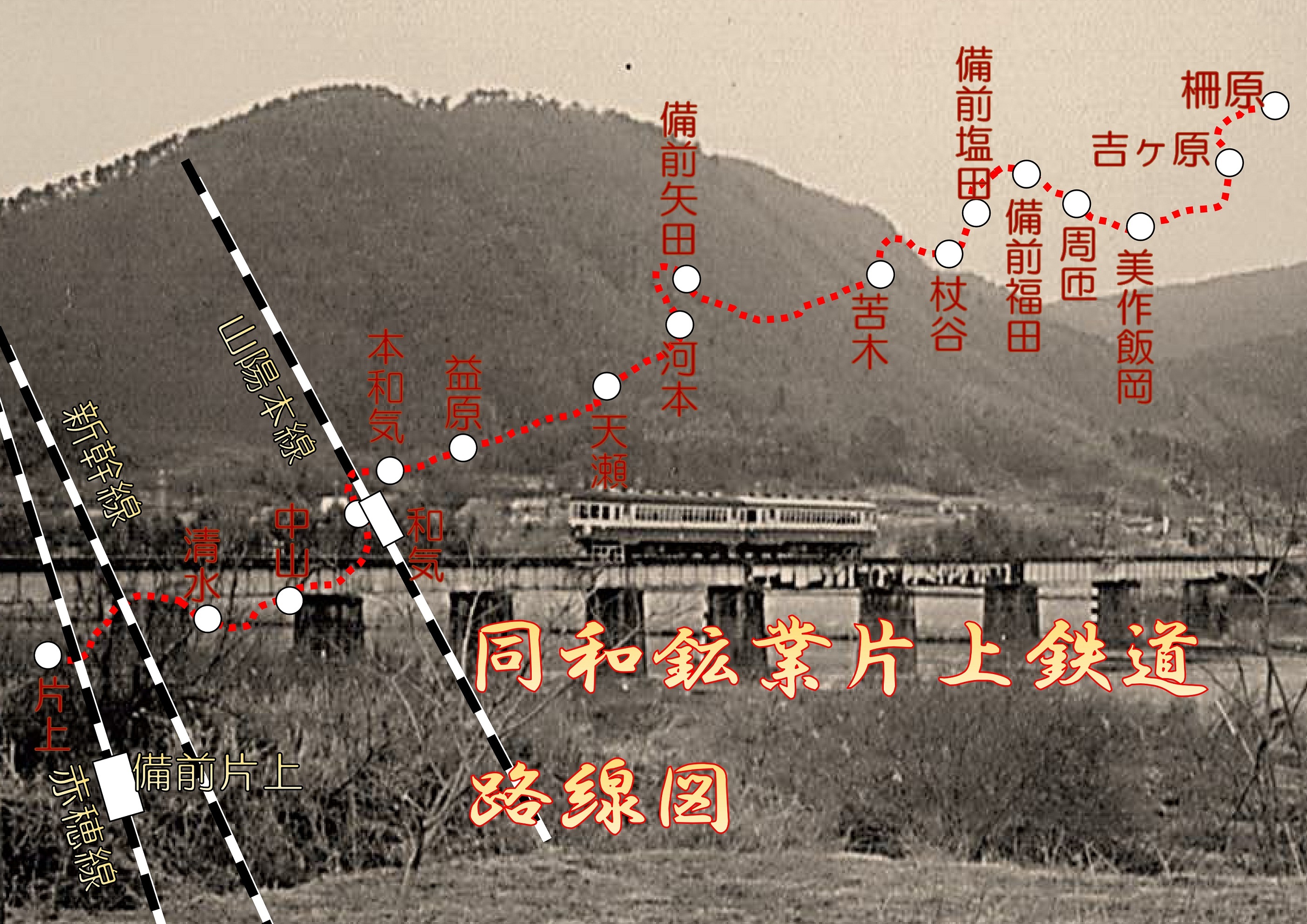

2020年06月12日 21:20 コメント 7 件 片上鉄道①…鉱石輸送がメインの鉄道では今回からは、岡山県の備前市から和気町を経由して山間部の柵原町(現在は美咲町)を結んでいた同和鉱業片上鉄道という私鉄の話をしていきましょう(=゚ω゚)ノ 片上鉄道は、柵原( やなはら)鉱山で産出された鉱石を運ぶのを目的として1919年(大正8)11月に設立されました。 そして1923年(大正12)1月に先ずは片上ー和気間が開業しました。その後同じ年の8月に和気ー井ノ口(備前矢田から1km程山へ進んだ貨物専用駅)まで開業、それから1931年(昭和6)に井ノ口ー柵原間が開業して全線開業し、井ノ口駅が廃止となりました。 鉄道が出来るまでは近くを流れる吉井川を使って川舟で鉱石を輸送していたようです。 鉱石輸送がメインだったのですが、沿線住民の通勤・通学の足としても重要な役割を果たしていましたね。 しかしながら柵原鉱山の採掘量が減少し、貨物輸送も鉄道からトラックへと変化して、柵原鉱山は1991年(平成3)3月に閉山しました。 そして片上鉄道は1991年(平成3)6月をもって廃止となってしまいました( ;∀;) 僕が訪問したのは1991年(平成3)3月3,4日ですね、廃止になる3ヶ月前になるでしょうか。 2日間かけて、結構じっくり堪能していきました(●´ω`●) 今回の写真は… 1枚目は他の廃線シリーズでおなじみの自作の路線図です、背景は周匝(すさい)という駅付近の加工した写真です。 2枚目は起点の片上駅とJRに接続する和気駅ですね、和気駅の窓口はJRが管理していました。 3枚目は終着の柵原(やなはら)駅の様子です。すぐ横には事業所があって鉱石を直ぐ積んで貨物で運べるようになっております。閉山が3月末なのでこの時はまだ採掘していたわけですね。 片上鉄道は結構写真があるのですよ~(^ω^) それで数回かけて紹介させていただく予定ですので、お付き合いしていただければ幸いです<(_ _)>

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中2020年06月09日 21:10 コメント 11 件 国鉄(JR)を全線踏破するゲーム⁉

今回のブログは学生時代にあるキャンペーンに参加した話でございます(=゚ω゚)ノ 1980年(昭和55)3月15日から1990年(平成2)までの期間中、「いい旅チャレンジ20,000㎞」というキャンペーンが開催されておりました。 これは開催当初基準で国鉄全線約2万キロ強、242線区あるものを完全踏破してみよ~、というものです(・_・) 手順としては…… まず踏破を認定してもらう「いい旅チャレンジ20,000km」推進協議会事務局の会員になるために一線区踏破を始めます。 その際に始発駅と終着駅の駅名を表示した看板と自分の顏を入れて撮影します。(2枚目の写真みたいな感じですね)そしてその写真を送って、事務局に認定されると会員となります。 そしてここから開始、10線区ごとに写真を送って事務局に認定してもらうのです。 中には一線区の起点から終点までの直通列車がないところがあるので、その場合は途中駅の駅名を表示した看板と自分の顏が入った写真も必要となります。 僕の場合は一線区目は1982年(昭和57)5月の岐阜県の恵那ー明知を結ぶ明知線(現在の明知鉄道)でして、1990年(平成2)3月に愛知県の大府ー武豊を結ぶ武豊線で完全踏破を達成してオリマス。2枚目の写真がその完全踏破の記念すべき写真なんですね~♪ ちょっと字の見づらい部分は「祝 完全踏破達成」と書いてあります。 そして3枚目の写真が完全踏破の記念品なのでございます(=゚ω゚)ノ この時期は国鉄からJRへと移行し、赤字ローカル線の廃線が進んだこともあって、僕は203線区約20,000kmを踏破ということになりました。 ほとんど一人旅でしたので通りすがりの方に写真を撮影してもらうという感じでした。それがまたいい思い出になりました♪ このキャンペーン後に幾つかの線区が開業していますが、その中で未乗車があるので乗る機会を見つけたいものなのでアリマス(^ω^)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年06月05日 21:25 コメント 15 件 かつて本州ー四国のメイン航路だったらしい

2020年06月05日 21:25 コメント 15 件 かつて本州ー四国のメイン航路だったらしい下津井は江戸時代には北前船による綿花、ニシン粕の中継取引港として栄えた港町でありました。 そして本州と四国との距離が短かったことから昔から主要航路の一つだったらしく金毘羅参りの人々等がたくさん利用していたとのことです。江戸時代は大坂から丸亀まで金毘羅参詣客のための金毘羅船が就航していて、下津井にも立ち寄っていたとのことです。 ところが1910年(明治43)に岡山-宇野間の国鉄宇野線が開通して、これに接続する形で宇野ー高松間に宇高連絡船の運航が開始されてからは下津井ー丸亀間航路の利用客が減少したという経緯があります。下津井電鉄はその地元の有力者が利用客を戻そうとして計画されたわけなんですね。 下津井電鉄に訪問した時に下津井駅近くに港があって、そこから丸亀までのフェリーが出ていたので僕も利用してみました(^ω^) ほぼ瀬戸大橋に沿って運行していきます、途中本島という下津井ー丸亀間のほぼ中心にある離島に立ち寄ってから丸亀に向かうというルートでした。 瀬戸大橋が綺麗に見えて気持ち良かったのを思い出しました(●´ω`●) この下津井ー丸亀間航路は1999年(平成11)8月に廃止となってしまったので、瀬戸大橋を眺めながら丸亀まで行くことはできなくなってしまいました( ;∀;) 現在は下津井港のフェリー発着場は無くなって漁港として機能しています。 江戸時代から本州と四国を結ぶメイン航路の一つであった下津井ー丸亀間は宇高航路や瀬戸大橋に影響されつつ、結局は無くなってしまいました。 下津井の町には江戸時代の商家が残っている町並みが保存されているようなので、訪問して北前船の寄港地として栄えた雰囲気を味わってみるのもいいかもしれませんね(●^o^●)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年06月02日 21:08 コメント 9 件 瀬戸大橋が見えたローカル私鉄

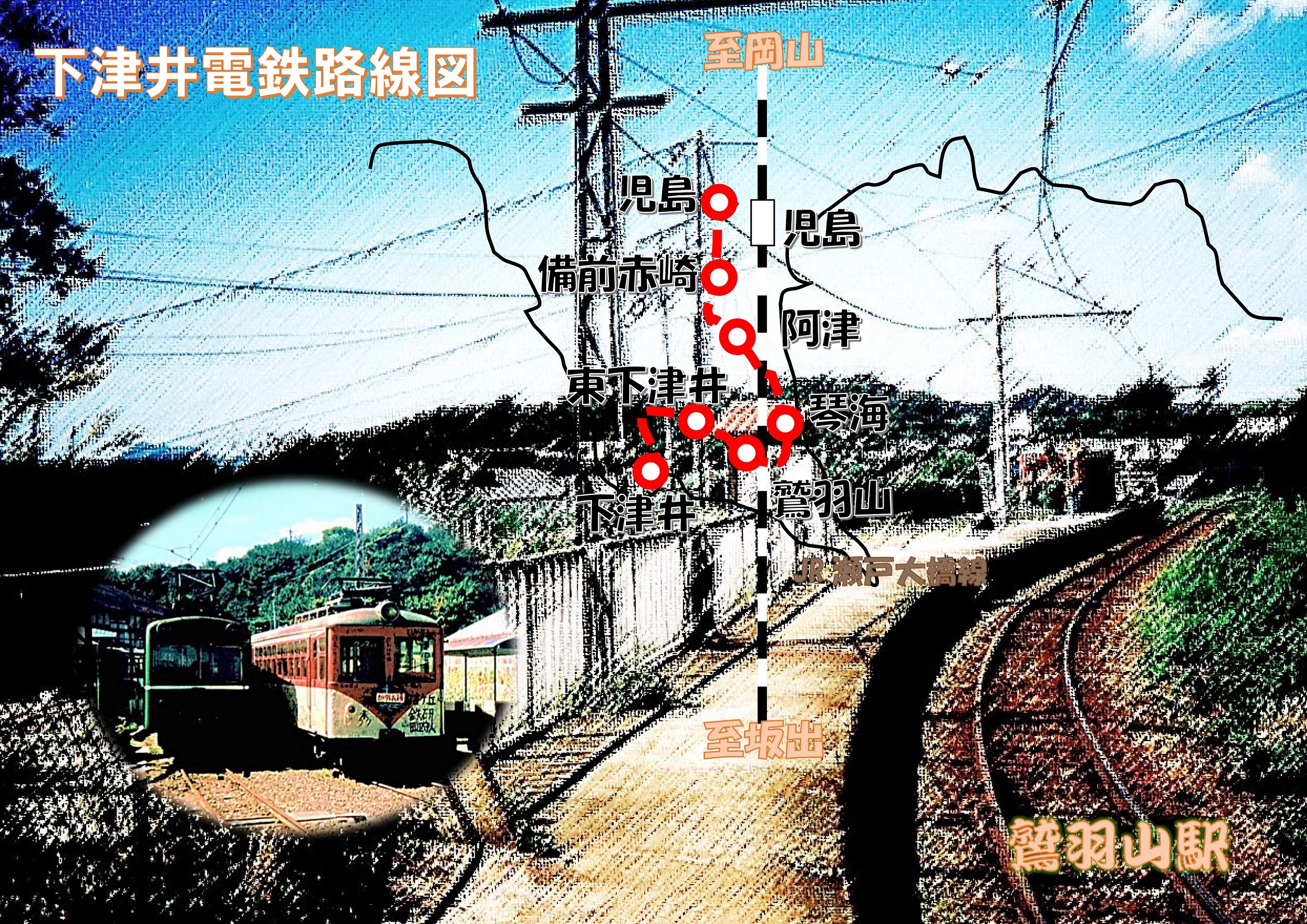

2020年06月02日 21:08 コメント 9 件 瀬戸大橋が見えたローカル私鉄ではでは、今回は岡山県の海の近くを以前走っていた下津井電鉄というローカル私鉄の話でございます(=゚ω゚)ノ 下津井電鉄は下津井軽便鉄道により、1913年(大正2)に国鉄宇野線の駅である茶屋町からー味野町(現在の児島)が開通して、翌1914年(大正3)に味野町から下津井まで開業して茶屋町ー下津井間が全通しました。 昔から下津井から丸亀までの航路は本州と四国を結ぶメインルートの一つで利用者は多かったのですが、1910年(明治43)に国鉄宇野線が開通して宇野ー高松間を結ぶ宇高航路が開設されて四国までのメインルートとなり下津井ー丸亀間の航路は利用者が減少、利用者を再び取り込むためにこの鉄道路線が計画されたんだそうです。 そしてモータリゼーションの影響により1971年(昭和46)に茶屋町ー児島間が廃止となり、児島ー下津井間での営業となりました。 1988年(昭和63)に瀬戸大橋が開通してからは橋を見渡せる場所があるという事から観光鉄道を目指すようになりました。 観光用の新型展望電車を導入して奮闘したものでした。 下津井電鉄は赤字でしたけど、自社でバス路線もあって好調でバス部門で鉄道部門の赤字を補填している状態でしたね。 ところがそれも出来なくなって、1990年(平成2)12月に残っていた児島ー下津井間も廃止となってしまいました( ;∀;) 僕が訪問したのは1989年(平成元)3月11日です。 瀬戸大橋開業の翌年ですかね、JR児島駅から1kmほど離れた下津井電鉄児島駅から乗り込み、少し沿線をうろつきました。 日本で使われている一般的な線路の幅は狭軌と言われる1067㎜なんですが、下津井電鉄はそれよりも狭い762㎜でした。 瀬戸大橋が見えるのは琴海駅ー鷲羽山駅のあたりになります。 今回の写真は… 1枚目……鷲羽山駅を背景に路線図を描いてみました。 2枚目……琴海駅ー鷲羽山駅あたりで瀬戸大橋がこんな感じで見えます。 3枚目……終着の下津井駅です。右下の電車が観光電車で「メリーベル号」と名付けれれております ちなみに一緒に並んでいるのは約30年ほど前の僕です(#^.^#) 現在下津井電鉄はバス会社として存続してオリマス。 瀬戸大橋を利用しての観光でお客さんを上手く取り込めず鉄道からの撤退は残念です( ;∀;)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年05月29日 22:34 コメント 12 件 廃止路線を観光資源に(=゚ω゚)ノ

2020年05月29日 22:34 コメント 12 件 廃止路線を観光資源に(=゚ω゚)ノさて、本日はかつて秋田県北部の比内地鶏と秋田犬で有名な大館市と鹿角郡小坂町を結んでいた小坂鉄道というローカル私鉄の話でございます(=゚ω゚)ノ 小坂鉄道の開業は1909年(明治42)、小坂町は鉱山の町で鉱石等の輸送が目的でした。旅客営業も行ってはいましたが、どちらかと言えば貨物輸送が主体の鉄道会社だったでしょう。 1994年(平成6)9月で旅客営業が廃止されて貨物専用線となりました。その後は鉱山が閉山となり、精錬していた濃硫酸の輸送をしていました。それからリサイクル産業に手を出してトラック輸送が中心となり、貨物輸送も2009年(平成21)に廃止となってしまいましたね( ;∀;) 僕が訪問したのは1994年(平成6)4月、旅客営業廃止の約半年前になります。大館駅周辺と小坂駅周辺は町や田んぼが多い印象でしたが、それ以外は山の中を走るという印象でした。 廃線跡のレール等の敷地の一部は沿線の大館市と小坂町に無償譲渡され、小坂町は旧小坂駅構内を整備して2014年(平成26)に鉄道を見て、学んで、体験してもらうための施設である小坂鉄道レールパークをオープンさせました。そして大館市の敷地と小坂町の他の敷地でレールバイクという保線用の軌道自転車に乗って走って体験してもらうということを行っています。 それから小坂鉄道レールパークには、2014年(平成26)で定期運行が終了したブルートレイン「あけぼの」が保存されていて、なんとそこに宿泊することができます。 以前、全国のあちらこちらに走っていたブルートレインの雰囲気が味わえるわけです(●^o^●) 他にも小坂鉄道レールパークの近くには、鉱山の従業員やその家族のために建てられた芝居小屋である「康楽館」や「小坂鉱山事務所」といった小坂鉱山が繁栄していたことを示す建物が残されていて、見学してみるのも面白いかもしれません。 生活路線としての小坂鉄道は無くなってしまいましたが、小坂鉄道レールパークにはその頃が思い浮かぶものがあるかもしれません。 また訪問してみたいですね~、ブルートレイン「あけぼの」に泊まってみたいものです(^ω^)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年05月26日 21:10 コメント 7 件 経営状況がまずくて毎日がサバイバル⁉

2020年05月26日 21:10 コメント 7 件 経営状況がまずくて毎日がサバイバル⁉コロナウィルスの影響による非常事態宣言は全面的に解除の運びとなりました。 その間の自粛要請によって経済面にかなりの影響を及ぼしていて、特にサービス業は顕著に表れています。第二波の恐れもあることから、まだまだ手探り状態で直ぐに回復するとは思えない状態ですね(;^ω^) 鉄道のような交通輸送関係はほとんどが前年比90%ぐらいの減収減益になっています。本州のJR三社はそれぐらいですので、地方の中小私鉄は相当キツイと思われます。それでもあの手この手で奮闘していることでしょう。 そんな奮闘している中小私鉄のなかでも千葉県の銚子電鉄はとてもユニークなのではないでしょうか(^ω^) 銚子電鉄は千葉県の銚子市内を走る鉄道でして、JRの銚子駅から更に東の外川駅まで結ぶ6.4kmの路線です(=゚ω゚)ノ 開業は1913年(大正2)に銚子遊覧鉄道によるものでした。しかし1917年(大正6)に廃止となってしまいました。でもこの後の1923年(大正12)に銚子鉄道として復活しております。 この銚子電鉄は昔から経営は楽なものではなかったですが、副業によって何度も乗り切ってきたところですね。有名なのが「ぬれ煎餅」の販売ですよね!(^^)! 最近は「ぬれ煎餅」の人気が落ち着いてきたことから、他にも商品開発をしているようです。 1枚目にWordでまとめてみました。(なお写真等の素材は全てネットから検索して拝借しました) 結構名が知れてきているのが「まずい棒」でしょうか、とある商品とよく似ているものです(≧▽≦) あと毎日がサバイバルということで「鯖威張るカレー」とか、経営に穴があいたということで「穴あきマフラー」というのがあります。これらの商品は銚子電鉄のオンラインショップで手に入れることができます。これを読んで興味を持った方は是非検索してオンラインショップをのぞいてみてはいかがでしょうか(=゚ω゚)ノ さて僕はこの銚子電鉄に2005年(平成17)9月9日に訪問しております。2枚目と3枚目の写真はその時に撮影したもののコラージュ写真です。 なおネーミングライツによって現在全駅には愛称がついており、 「笠上黒生」は「髪毛黒生」、「外川」は「ありがとう外川」となっています。 ユニークな銚子電鉄に再び訪問する機会を作りたいものです(^^♪

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年05月22日 22:25 コメント 8 件 ようこそ、元祖レールバスへ(=゚ω゚)ノ

2020年05月22日 22:25 コメント 8 件 ようこそ、元祖レールバスへ(=゚ω゚)ノ今度は関西から東北へ、青森県にかつてあった鉄道です\(^o^)/ その名前は南部縦貫鉄道と言います。 青森県の陸奥湾奥にあります野辺地町から内陸部の七戸町を結ぶ20.9㎞の路線でした。 開業したのは1962年(昭和37)でこの時は国鉄東北本線野辺地ではなく、一つ手前になる千曳というところでした。 天間林村で採掘される砂鉄輸送が目的で開業したという話です。ところが海外から安価な鉄鉱石の輸入が始まり、砂鉄から製鉄する意味がなくなって輸送計画は中止となりました。これにより収入が4割減となった挙句、旅客収入も当初から少なかったとのこと。 それで経営がピンチとなって1966年(昭和41)に会社更生法の適用を申請して更生会社として出発しました。 1968年(昭和43)東北本線が千曳ー野辺地間のルートの変更の際にのこった旧線を無償で借り入れて野辺地まで乗り入れました。その時に千曳は西千曳に改称されました。 それからも鉄道は苦しい経営でしたが、関連事業で何とか乗り切っていたみたいです。 1987年(昭和62)国鉄がJRになり、国鉄の赤字を返済するために国鉄清算事業団というのができるのですが、そこから借りていた西千曳ー野辺地間の土地を買い取ってくれと言ってきました。 維持費払うので精一杯なのが土地を買ってくれと言われたので、そんな余裕はないという感じで1997年(平成9)の5月5日が決定しました。 ところが廃止が決定すると、全国から人が押し寄せたのだそうです。加えてルートははっきり決まってなかったものの付近に東北新幹線の駅ができるということで、新幹線連絡線の役割を模索する関係もあり廃止ではなく休止という形になりました。 その後休止を延長していましたけど、とうとう我慢できなくなって2002年(平成14)8月1日で正式に廃止となりました( ;∀;) ちなみに東北新幹線が八戸から新青森まで延伸されたのは2010年(平成22)で南部縦貫鉄道のルート付近には七戸十和田駅が開業してオリマス。 現在ですが、南部縦貫として会社は存続しており旧七戸駅舎が本社となっております。駅構内と実際に走っていたレールバスが保存されていて土日は見学ができるようです。 新幹線開業まで頑張ることができたとしたら、近代的な路線になっていたかもしれませんね(._.)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2020年05月19日 21:16 コメント 6 件 「べっぷ」じゃないよ「べふ」だよん。

2020年05月19日 21:16 コメント 6 件 「べっぷ」じゃないよ「べふ」だよん。暫く中部地区の名鉄の廃止路線の話をしていました。 中部地区以外でも今は無き路線の写真も沢山あったので今度はその話もしてみることにしましょう(=゚ω゚)ノ 兵庫県の加古川付近に1980年代まで別府(べふ)鉄道という貨物輸送が主体の鉄道が走っておりました。1枚目の写真に路線図を添付してみました。別府港から国鉄高砂線(1984年12月1日に廃止)の野口までの野口線と山陽本線の土山駅までの土山線の路線を所有しておりました。学生時代に一度だけ乗ったことがあり、写真を4枚だけ撮影していたのが残っておりました。 別府鉄道は創業時の名前を別府軽便鉄道と言い、1921年(大正10)に野口線が、1923年(大正12)に土山線が開業しました。 元々は多木化学の肥料製品を積みだすための鉄道だったようです。 野口線の終点である野口駅は国鉄に乗り入れる線が無かったので旅客主体の路線となり、貨物輸送の方は山陽本線に直接つながる土山線がその役割を担っていました。 使われた車両は3枚目のコラージュ写真でして、野口線の車両が右上、土山線で使われたのが左下の物です。土山線は貨物と客車の混合でこれを機関車が牽引していた形です。 貨物輸送がトラックが主体に移ったり、国鉄が貨物の合理化を進めたのに影響を受けて1984年(昭和59)1月末に全線廃止となってしまいました( ;∀;) ここに訪問したのは入場券の日付を参照すると1982年(昭和57)の3月になります、高校生のころですね(#^^#) 多分春休みで青春18きっぷを使って旅行していて立ち寄ったのだと思います。3枚目の写真にある野口線を走るキハ2号は前に荷台が付いていて珍しいものでしたし、土山線の貨車と客車の混合で走るというのも当時はある意味新鮮な感じがしたものでした。 さて別府鉄道の廃止後ですが、バス転換はされることはなかったようです。路線跡地の大半は遊歩道として整備されています。 野口線の円長寺駅跡地が公園となっているらしく、そこには3枚目のコラージュ写真右上にありますキハ2号が保存されています。所々に鉄道があったことを思わせる記念碑の様なものがあるようです。 遊歩道を歩いて思いをはせてみるのもいいかもしれませんね(^ω^)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん