「鉄道の旅人」さんのブログ一覧

-

公開中

2021年04月06日 21:14 コメント 6 件 商家竹屋は合コン会場⁉

2021年04月06日 21:14 コメント 6 件 商家竹屋は合コン会場⁉中山道みたけ館のすぐ隣に2003(平成15)年3月に開館した「中山道御嶽宿商家竹屋」という御嶽宿の資料館として利用している建物があります。 ここは江戸時代に御嶽宿本陣役を務めていた野呂家から分家して商いをしていた所のようです。 「何とか屋さん」という特定のものではなく、繭・木材・綿布などの取引きや名古屋での借家経営、賃貸料・年貢・人足などの金融業といった色々な事業をやっていたとのこと。今風に言うと「総合商社」といったところです。 1枚目の写真が中山道に面した主屋に当たる建物で、1877(明治10)年頃の建築と推定されていて江戸時代の建築様式を色濃く残す建物です。1997(平成9)年にこの主屋と奥にある茶室が御嵩町指定有形文化財となりました。 そんな昔の宿場町の佇まいを感じる建物ですが、昨年のこの時期に訪れた時は障子のところにお雛さまがぶら下がっていて出迎えてくれたのですが、今年も更に人数(と言ったらいいんでしょうか?)が増えて賑やかになっておりました。 そして隙間からもお雛さまが外をのぞいていましたね( *´艸`) 入口を入って直ぐの座敷には2枚目のコラージュ写真のようにズラリとひな人形が並んでいました。 入口からみて奥は男性ばかり並び、手前は女性ばかり並んでいるのでまるで合コン会場のようです( ̄▽ ̄) 並べられた人形をよ~く見ると、女性陣に子連れがいたり男性陣には代表者を主張するものがいるという小ネタが入っています。 こういう小ネタを見つけたと思うと楽しくなりますね♪ では他のことをしている「福よせ雛」もいましたので、写真も載せきれなかったことですし次回のブログで紹介させていただきます。 昨年は演芸場とコンサート会場でした、今年も同じなのですが昨年よりも大掛かりになってオリマス(●^o^●)

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年04月02日 21:20 コメント 8 件 中山道みたけ館はお雛さまのお出迎えアリ♪

2021年04月02日 21:20 コメント 8 件 中山道みたけ館はお雛さまのお出迎えアリ♪名鉄広見線御嵩駅から歩いて5分程のところにある中山道みたけ館という公共施設があります。 1996(平成8)年に御嵩町の情報文化の発信基地として開館したもので、1階が図書館で2階が郷土館となっております。 そして現在は特別展として、2階の郷土館スペースで「広重・栄泉の木曽海道六拾九次を辿って旅をしてみた」というものが5/30(日)まで開催されています(=゚ω゚)ノ そんな中、福よせ雛も展示されていてとても賑やかです♪ 入口から入るとひな人形が並んでいて、まるでひな人形がお出迎えしてくれているようでしたね( ̄▽ ̄) 2階の郷土資料館に上がると中山道や御嵩町の事についての資料が豊富に展示されていて、その合間を縫って福よせ雛が展示されていました。 正直言いますと、福よせ雛目当てだったからかもしれませんがお雛さまに目がいってしまい展示物の内容があまり頭に入ってこない感じではありましたね(;^ω^) 特別展にもお雛さまがいましたので、そちらばかりに気を取られた感じになっていました。 中山道みたけ館の郷土館スペースにいたお雛さまは御嵩町の資料を見学に来たものや、防災の勉強をしていたり色々なキャンペーンの宣伝をしているものがいたのですが、印象的なのはお花見をしていた福よせ雛でした。 今はちょうど花見の季節ではありますね、3枚目のコラージュ写真にまとめてみました(●^o^●) では次のブログでは商家竹屋という昔の建物に展示してあった福よせ雛を紹介します(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月30日 20:26 コメント 6 件 みたけの福よせ雛

2021年03月30日 20:26 コメント 6 件 みたけの福よせ雛昨年のこの時期に名古屋の主婦が考案した「福よせ雛」という言葉を初めて知って見てみたくなり、この時期に見ることが出来る場所ということで岐阜県御嵩町に出かけたものでした。 確か名鉄広見線新可児ー御嵩間が開業100周年記念でもあったという理由で出かけたというのもありましたね。 2021年も御嵩町で「御嶽宿・伏見宿のひな祭り(2/20(土)~3/13(土))」と並行して2/20(土)~4/4(日)まで「福よせ雛」が開催されているので見に行ってきました(=゚ω゚)ノ 名古屋を中心に全国で「福よせ雛」が始まって今年で11回目、御嵩町は昨年から参加をしていて今回は2回目となります。ひな祭りのイベントを色々と企画していたようですが、コロナ禍による緊急事態宣言もありイベントは中止、中心となる会場の中山道みたけ館や御嶽宿商家竹屋が緊急事態宣言明けまで休業となってしまいました(´;ω;`) 開催予定していたイベントの中で印象的だったのがお雛さまと一緒に名鉄広見線に乗ろうというものでした。 これは希望者が新可児駅に集まって、ひな人形を持って御嵩駅まで乗車するというもの。参加者にはひな鉄道発行の特別乗車券がプレゼントされます(=゚ω゚)ノ この企画は御嵩町が参加した1回目の時に企画されて、この時もコロナ禍で中止となった企画でしたが今回も中止になってしまったというわけです。実はこのイベントに合わせて出かけるつもりでしたが、中止ということで緊急事態宣言があけるのを待って3/20に出かけた次第です。 2枚目のコラージュ写真の特別乗車券は1回目の時のもので準備後に中止になって残ったので希望者に配布するという事でいただいたものです。次回こそは開催出来るといいなぁと思います、開催が決定すればもちろん参加するつもりでいます♪ この福よせ雛は御嵩町福よせ雛実行委員会が主体となって開催されていますが、地元の学校で福よせ雛をつくってみようという講習会を開いてふれあいをしていたようで、そこで生まれた作品が町中に展示されていましたね(3枚目のコラージュ写真です)。 では次回は中山道みたけ館の福よせ雛を見ていただくことにしましょう(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月26日 21:05 コメント 4 件 県境の犬山橋、この橋は以前…

2021年03月26日 21:05 コメント 4 件 県境の犬山橋、この橋は以前…今回のコラージュ写真は木曽川を挟んで愛知県犬山市と岐阜県各務原市を結んでいる犬山橋でございます。鉄道専用の橋と4車線と広い歩道が備わった橋が2つ並んでおります。 実はこの犬山橋は以前、鉄道と道路が一緒になっていた橋でありました(=゚ω゚)ノ 江戸時代から「内田の渡し」というのがあって、木曽川の「内田湊」として、尾張と対岸の中山道を結ぶ交通の要衝でした。 明治時代に入って両岸の町村で架橋運動がなされて、費用の出資は愛知県と岐阜県と鵜沼への路線延伸を目論んでいた名古屋鉄道の三者で合意されて建設が始まりました。 この橋が完成したのは1925(大正14)年で、翌1926(大正15)年10月から鉄道の運行が始まりました。 ところが時代が流れるにつれて、電車が大型化し車の交通量増加して電車側も車側も不具合なことがでてきたため横に車道と歩道専用の橋を建設し、2000年3月に移設されて旧橋は鉄道専用橋となりました。 2000年に完成した橋には「ツインブリッジ」という愛称がついています。 鉄道と道路の併用橋時代の犬山橋の写真をネットで検索したものをコラージュ写真ににして3枚目に添付しました(=゚ω゚)ノ 2000年3月まではこういう感じで列車と車が一緒に走っていた光景を見ることができたわけですね。 パノラマカーの先頭に座るとこんな景色になるという写真も発見しました。 現在はこの様な感じで道路と鉄道の併用橋は存在していないと記憶していますが、道路と路面電車ではなく一般の電車が並走する所があるのは京阪電鉄京津線のびわこ浜大津駅付近と江ノ島電鉄の腰越ー江ノ島間のみとなります。 犬山橋が誕生してから、もうすぐ100周年ですね。 とても歴史のある橋でございます(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月23日 21:45 コメント 2 件 三河線、山線の廃線区間を散策⑥

2021年03月23日 21:45 コメント 2 件 三河線、山線の廃線区間を散策⑥西中金駅跡からも廃線跡の上を歩いて行くことができ、力石トンネルというところまで歩きました(=゚ω゚)ノ 途中まで線路の上に砂が敷かれていて歩きやすくなっています♪ 電車運転を1985(昭和60)年に取りやめてレールバスとなり2004(平成16)年に猿投ー西中金間が廃止となっていまして、電車運転を取りやめた日からこの日の訪問日である2021/2/20で36年となりますが、西中金駅跡付近には架線の跡もまだ残っているのです。なんだかそれがまた良い感じがします(●´ω`●) 多少の勾配を登ったところに柵がありました、この柵はいのしし除けのために設けてあって先に進む方は門を自分で開けて進んでいきます。 線路がそのまま残る竹藪の中を進んでいくとトンネルが見えてきました、このトンネルが力石(ちからいし)トンネルといいます。三河線のトンネルはこの力石トンネルとここから北にある広瀬トンネルの2ヶ所だけになります。 この力石トンネルから先は立ち入り禁止区域となっていたので西中金駅跡まで戻っていきました(=゚ω゚)ノ さて、枝下駅跡と三河広瀬駅跡に「でんしゃみち整備計画」なる張り紙がしてありました。3枚目のコラージュ写真に三河広瀬駅跡にあったものを添付しました。 内容としては「地区外から訪れる人」と「地域の生活者」を対象に猿投から香嵐渓を一本の線で結んでサイクリングロード・遊歩道として整備するというものなのだそうです。 すごく興味深い計画で実現できればとても素敵でありますね、整備すれば足助までの道が一本出来るわけですから、上手くいけば鉄道に転用して未成線だった足助までの鉄道施設が可能かもしれないと思うとワクワクします♪ でも計画の進み具合情報はなかったですね(;^ω^) さて三河線の山線の廃線区間である猿投ー西中金間を歩いてまいりました。 2004(平成16)年に廃止になって17年になりますが、この区間はほぼそのまま残っている状態となっていました。 これから季節が暖かくなってくることですし、鉄道に興味の無い方もこういう所へハイキングをしてみるのも良いかもしれません。 今度は三河広瀬駅跡、西中金駅跡で喫茶店が営業している時に訪れてみたいですね。そんな機会ができれば、またブログで書くつもりでおります(^^♪

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月19日 21:13 コメント 4 件 三河線、山線の廃線区間を散策⑤

2021年03月19日 21:13 コメント 4 件 三河線、山線の廃線区間を散策⑤三河広瀬を出ると、次は終着駅の西中金でゴザイマス(=゚ω゚)ノ 西中金駅は1928(昭和3)年1月22日に三河広瀬から延伸されて開業しました。 足助までの延伸計画があったために終着駅らしくない構造になっています。 1面1線の構造で、木造平屋建ての駅舎が建てられたのも開業から遅れて1930(昭和5)年になります。そして足助までの延長計画が進められて、途中まで用地確保しましたが昭和恐慌などにより工事は断念となり、その足助までの鉄道敷設免許は1958(昭和33)年に失効となります。 1985(昭和60)年3月に電車運転からレールバス運転に変更となりその年の5月に無人駅となりました。 それから2004(平成16)年に廃止となったわけですね… 西中金駅の駅舎とホームも三河広瀬駅と同様、2007(平成19)年国の登録有形文化財となっております。 2014(平成26)年に歩道の拡幅工事の際に駅舎を2m程ホームに曳家し一部修復を加えています。それでもほとんど開業時のままの駅舎です(●´ω`●) 2015(平成27)年から、三河広瀬駅と同じように週末土日の10:00~15:00の間「西中金ふれあいステーション」として喫茶店が営業しており、コーヒーと五平餅を食べることができます。どちらも200円でとても安いです♪ こちらも訪問日は2/20(土)でしたが、緊急事態宣言中という事もあって休業中でした。 ホーム側もとても綺麗に整備されていました、多分4駅のなかでは一番綺麗に整備されている感じですね(^ω^) 廃止となった猿投ー西中金間はとよたおいでんバスが受け持っています。3枚目のコラージュ写真にあるオレンジ色の小さいバスでゴザイマス。 このバスで足助まで行くことができます。大体1時間に1本ありますので想像していたよりは不便さは感じないものです。 さて西中金駅から廃線跡を歩いてみました、その話は次回にさせていただきます。 次回で三河線山線の話は一区切りとします(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月16日 23:09 コメント 2 件 三河線、山線の廃線区間を散策④

2021年03月16日 23:09 コメント 2 件 三河線、山線の廃線区間を散策④前回の枝下駅から更に奥へと進み、三河広瀬駅という所にやってきました(=゚ω゚)ノ 三河広瀬駅は1927(昭和2)年9月17日に枝下から延伸されて開業した駅です。 この駅も枝下駅と同様、珪砂や木節粘土を輸送する貨物駅として主に利用されていたようです。 目の前には矢作川が広がり、駅から横にある橋を渡って5分程度のところに広瀬やなという簗場があり、やなが解禁される時期には多くの観光客で賑わうところです。 1984(昭和59)年1月に無人化・貨物営業廃止となり、翌1985(昭和60)年3月からは電車運転からレールバス運転に変更されます。 そして2004(平成16)年に廃止となったわけですね… 廃止となった猿投ー西中金間の4つの駅のうち、この三河広瀬駅と次の終点の西中金駅は開業当初の駅舎がほぼそのまま残っておりまして、西中金駅と共に三河広瀬駅舎とホームが2007(平成19)年に国の登録有形文化財に指定されています。 駅舎は週末土日の9:30~12:00の間、地元の方が喫茶店を開いていてコーヒー、お団子、五平餅を食べることができます。 訪問した日は土曜日でしたが2/20で緊急事態宣言中だったこともあって営業はしていませんでした。 ホームもほとんどそのまま保存されていて、列車がやってきてもおかしくはない雰囲気をかもしだしています♪ 枝下駅と同様に駅の前後を散策しました(=゚ω゚)ノ 線路はほぼそのままで、所々歩きやすいように砂が敷いてありました。こちらも線路標識等まで残っております。 西中金方面の線路の入口にマムシに注意するようにという看板があったのが気にかかりましたが、ヘビとは遭遇しませんでした。 三河広瀬駅も桜の木や、あとネットで検索すると紅葉が素敵な写真を見つけているので、これからの時期や秋の紅葉シーズンに訪れてみるのも良いかもしれません(^^♪ 週末の喫茶店が営業している時間を狙って行くのがベストですよね~♪ では次は終点の西中金駅の話になりますが、その話は日を改めます(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月12日 20:25 コメント 3 件 三河線、山線の廃線区間を散策③

2021年03月12日 20:25 コメント 3 件 三河線、山線の廃線区間を散策③では次の駅は枝下駅です、「しだれ」と読みます。 この駅は1927(昭和2)年8月26日に開業しました(=゚ω゚)ノ 枝下駅は陶磁器の原料として使われる木節粘土や、ガラスの原料として使われる珪砂の採掘する山のふもとに作られて、それらを積み出しする駅として栄えたのだそうです。 昔は駅舎もあって、木節粘土の積み出しに使われた引込線もあったとのこと。 廃線後は2007(平成19)年に豊田市のわくわく事業によって枝下町自治区が整備を開始してわくわく広場となっております。 周辺には桜の木が植えられてオリマス、この駅も桜の季節になると見応えのある風景となることでしょう。 近くを走る猿投グリーンロードという有料道路の枝下IC近くには枝垂れ桜もあるのだそうです。 この日は花が咲いていた木がありましたが、これは梅なのでしょうか? 線路にトロッコが置いてありました。これは枝下町自治区の方が用意したものの様で、これに乗って自由に遊ぶことができます。家族連れで子供と遊んだり、グループで遊ぶと面白そうです♪ 駅から線路を歩いてみました(=゚ω゚)ノ 途中までですが、真ん中に砂が敷いてあって歩きやすくなっていました。途中からは敷かれた砂も無くなり、廃線時のままの線路を歩いて行きました。線路や線路標識がそのまま残っており、列車が走ってきそうな雰囲気ですよね(●´ω`●) 三河御船駅に比べると、整備状況はとてもいい感じです♪ では、次の駅の話は日を改めてです(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

2021年03月12日 20:24 コメント 0 件 三河線、山線の廃線区間を散策②

2021年03月12日 20:24 コメント 0 件 三河線、山線の廃線区間を散策②では、猿投から先に進んでいきます(=゚ω゚)ノ 今回は2本立てにして、2つの駅跡を紹介していきます。1枚目にGooglemapで猿投から2つの駅跡の位置関係を示してみました。 次の駅は三河御船と言います。 三河御船は1927(昭和2)年8月26日、猿投から枝下(しだれ)間が開通した際に開業した駅です。 この駅は豊田市運動公園陸上競技場が隣接していて、ここでイベントが開催される時は通常のレールバス1両では対応できなかったために臨時列車を走らせたり、レールバスを3両運転にして対応していたのだそうです。 2枚目と3枚目に現在の三河御船駅の様子の写真をコラージュにしてみました。そして3枚目には現役の頃の三河御船駅の写真をネットで検索して入れてオリマス(=゚ω゚)ノ 憩いの広場となっており、線路もホームもほとんどそのまま残っています。 ネットで写真を検索していると線路が草に覆われた写真があったので、これを見ていると草刈りもして手入れがされているように思います。 周辺には桜の木がたくさんありましたので、3月下旬ぐらいになると桜の花が咲き誇って花見を楽しむことができそうですね(●´ω`●) では次の駅に進んでいきますので、引き続きお付き合いくださいな(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん -

公開中

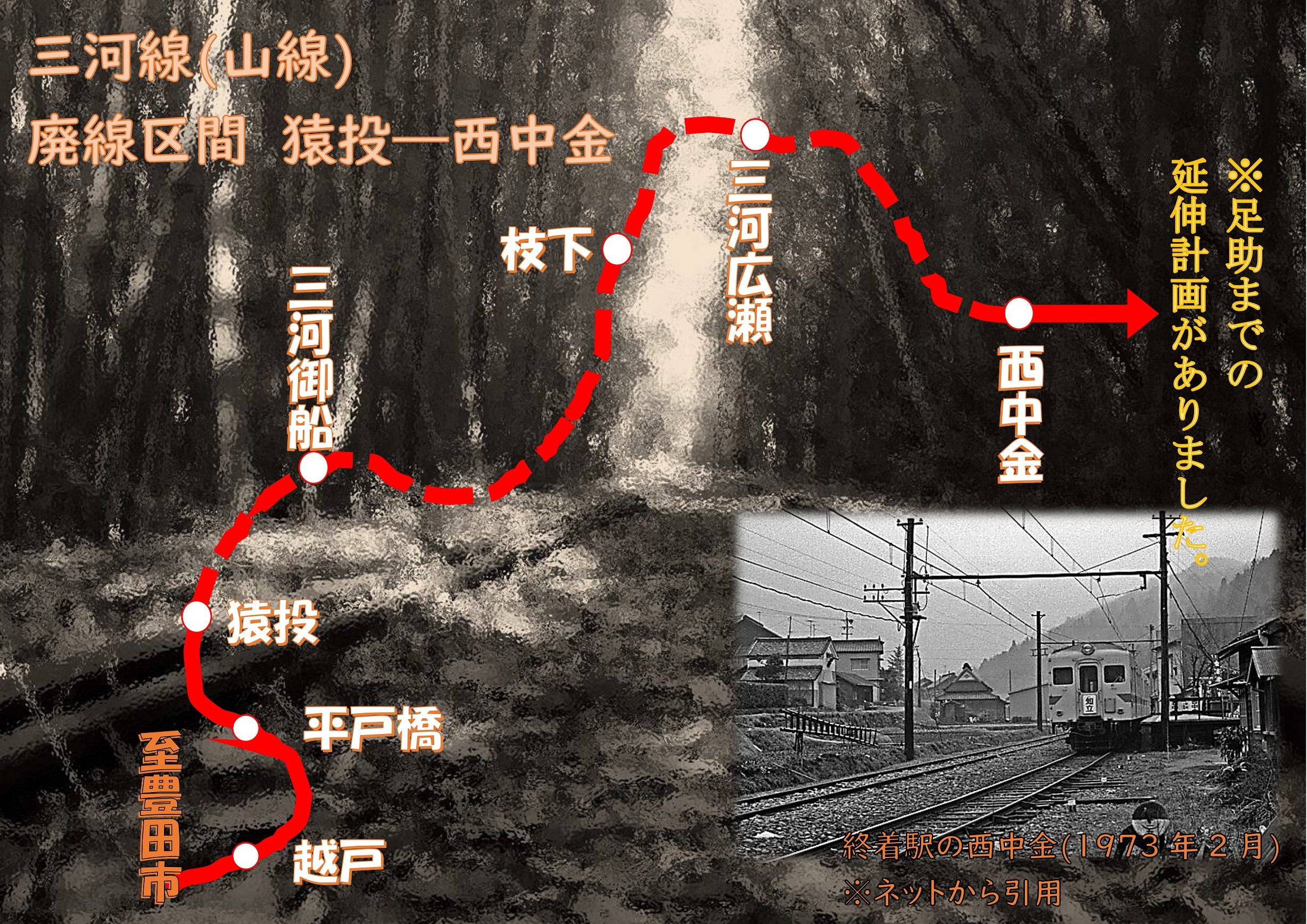

2021年03月09日 23:44 コメント 4 件 三河線、山線の廃線区間を散策➀

2021年03月09日 23:44 コメント 4 件 三河線、山線の廃線区間を散策➀ではでは、今回から数回にわたって名鉄三河線の山線の廃線を散策した話をしていきましょう. 改めて1枚目に名鉄三河線の山線廃線区間の路線図を添付してみました(=゚ω゚)ノ 1920(大正9)年11月に知立から挙母(現在の豊田市)まで開業後は1922(大正11)年1月には越戸まで延ばし、1924(大正13)年には猿投まで開業しました。 その後1928(昭和3)年1月に西中金まで開業しました。 ですが猿投ー西中金間は乗客減少のため1985(昭和60)年3月から電車からレールバスに変更して合理化をするも、2004(平成19)年3月でこの区間は廃止となってしまいました(´;ω;`) 実はこの三河線山線は名鉄三河線の前身である三河鉄道の時代から開業した西中金から、この先の足助まで7.4㎞までの延伸計画がありました。 途中まで用地買収も進み路盤工事も完成していたのですが、残りの用地買収が難航した上に昭和の世界恐慌の影響で工事は進まず1941(昭和16)年に名古屋鉄道に合併後も諦めなかったのですが、ついに1958(昭和33)年に諸事情により断念してしまいました( ;∀;) 現在でも足助町香嵐渓付近は秋の紅葉時期になると相当ひどい渋滞が起きていると聞いているので、もしこの名鉄三河線が足助まで開業していれば名古屋から直通特急を走らせる等してドル箱の観光路線となって道路渋滞も解消されていたかもしれないですね(._.) 2枚目と3枚目のコラージュ写真は現在の終着駅である猿投駅の様子です。猿投駅は1924(大正13)年の開業当初は客車の廃車体を使ったものでしたが、周辺の土地を開墾した井上徳三郎なる人物が土地を提供して2代目の駅を改築したそうです。 猿投駅ホーム横には検車区があって、その検車区に侵入するたに猿投駅先の線路が数百メートル利用されている状態です。 猿投から先の廃止代替バスは豊田市のコミュニティバス「とよたおいでんバス」というのが足助まであり、そのバスに乗ってこの先を行きます。 では、次回のブログで廃線区間の駅へ更に入って行きましょ~(=゚ω゚)ノ

メッツ大曽根教室鉄道の旅人 さん